Weather temperature

Habitat : les démarches

Publié le – Mis à jour le

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) “Coeur de Ville”

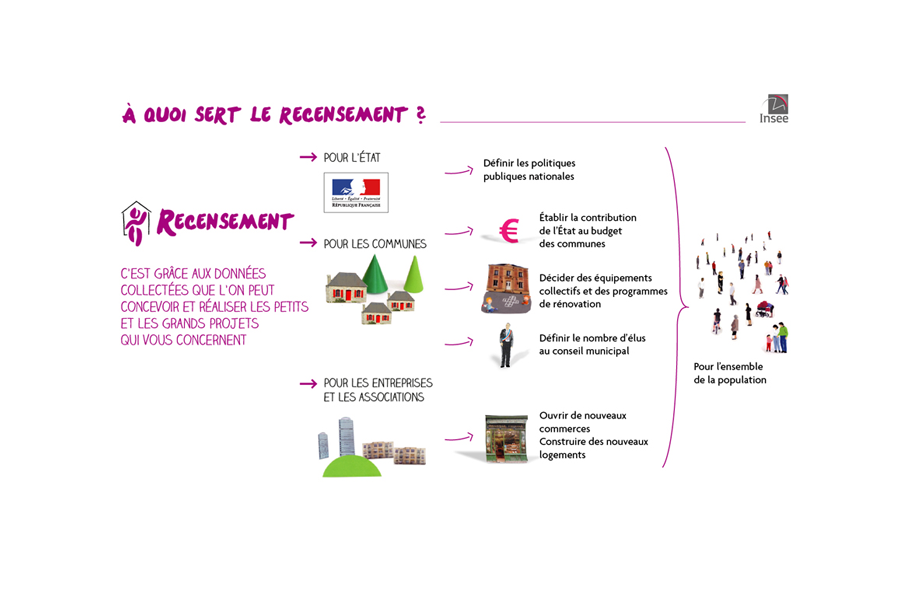

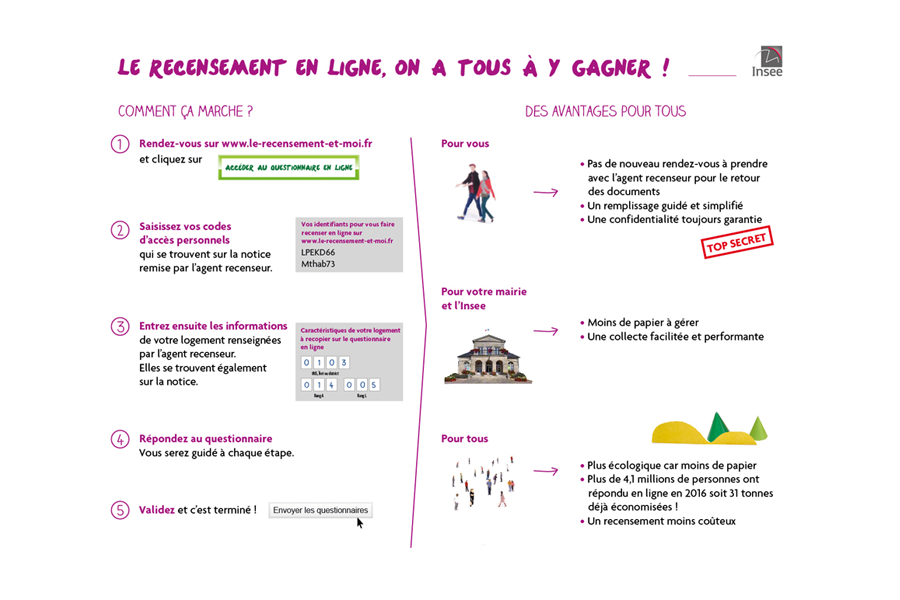

Recensement

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Pour une commune ces statistiques servent à prévoir les besoins en équipements collectifs comme les écoles, les maisons de retraites ou les hôpitaux. Elles servent surtout à établir la contribution de l’État au budget de la commune pour financer ces investissements.

Les communes de 10 000 habitants ou plus comme Cuers font désormais l’objet d’une enquête annuelle (de janvier à février) auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

L’Adressage et certificat de numérotage

L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies bordant la ou les parcelles. La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles, en particulier si les accès sont modifiés. Ce document permet de localiser votre parcelle afin d’améliorer l’intervention des services d’urgence (les pompiers, le SAMU, le SMUR, la police, la gendarmerie …..) et l’efficacité des services publics tels que la Poste, les impôts, la CAF ….. , les réseaux tels que l’ouverture d’un compteur (eau ou électricité), la fibre, et les autres services tels que les livraisons et autres.

Il permet aussi de mettre à jour la Basse d’Adresse Nationale (BAN) produite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (cf l’article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). C’est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle est utilisée par de nombreux services numériques publics et privés.

Comment obtenir un certificat de numérotage ?

- Téléchargez le formulaire

- Remplissez le (informatiquement ou imprimez le et remplissez le à la main) et adressez le accompagné des documents demandés :

- soit par courrier postal : Mairie de Cuers – Service “Habitat”– Place Général Magnan – BP 37 – 83390 Cuers

- Soit en le déposant à l’accueil ou dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville sous pli cacheté à l’attention du service “Habitat”

- soit en ligne.

Lutte contre l’habitat indigne :

Vous êtes occupants d’un logement présentant des signes de non décence, de risque pour la santé ou la sécurité : comment agir ?

Vous avez la possibilité de saisir le service Habitat OU d’effectuer les démarches auprès de la Préfecture -DDTM :

SOIT PAR COURRIER

Préfecture du Var

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM)

Service Habitat Rénovation Urbaine – Pôle Départementale de Lutte contre l’Habitat Indigne du Var

Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie

CS 31209

83070 TOULON Cedex

SOIT PAR COURRIEL : ddtm-pdlhi@var.gouv.fr

Liens utiles pour vos démarches : https://www.var.gouv.fr/Demarches/Signaler-un-habitat-indigne

Autres liens utiles :

- Guide du logement décent de la CAF et de l’ADIL

- Fiche d’auto-diagnostic (accompagne l’état du logement ou de la chambre que vous louez avant la première visite)

- Attestation sur l’honneur (d’avoir pris contact avec le propriétaire pour effectuer des travaux)

Publicité extérieure

La politique publique relative à la publicité extérieure s’inscrit dans un objectif de qualité du cadre de vie. Elle vise à réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public à travers notamment une diminution du nombre de dispositifs, une réduction des formats ou encore des règles de limitation des nuisances lumineuses dans un contexte de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.

La décentralisation de la police de la publicité est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Des nouvelles compétences dévolues aux maires et présidents d’EPCI. Dorénavant, les maires sont compétents pour assurer cette police sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP).

Pour l’heure, la Commune n’est pas couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP), de ce fait tout projet doit respecter le Règlement National de Publicité (RNP).

Pour toutes demandes et afin de vous accompagner dans votre projet, le service Habitat doit être consulté.

L’essentiel de la réglementation :

L’affichage publicitaire est réglementé par le code de l’environnement (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88).

Les règles s’appliquent à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Le site service-public vous informe de la réglementation relative à la publicité extérieure : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31355

Textes de lois et références :

• Code de l’environnement, articles L 581-1 à L 581-45

• Code de l’environnement, articles R 581-1 à R 581-88

Pour en savoir plus :

Télécharger le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure.

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Dépôt du dossier :

- Version papier : Le dossier doit être adressé (en 3 exemplaires) par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé en mairie où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.

Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.

- Version dématérialisée : création de votre compte : https://cuers.geosphere.fr/guichet-unique

Suivant le dispositif vous devez télécharger le Cerfa correspondant et joindre les pièces demandées :

→ Déclaration préalable : télécharger le cerfa

L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou de matériel supportant de la publicité ou d’une pré-enseigne est soumis à déclaration préalable (article L.581-6 du code de l’environnement).

→ Autorisation préalable : télécharger le cerfa

L’article L.581-18 du Code de l’Environnement stipule que les enseignes y compris temporaires situées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code précité et celles situées sur le territoire d’une commune couverte par un Règlement Local de Publicité, ainsi que d’autres dispositifs particuliers (certains dispositifs de publicité lumineuse, mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse…etc), doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Le dossier doit être adressé en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé : en mairie où est envisagé l’installation du dispositif, que la mairie soit couverte ou non par un Règlement Local de Publicité.

Nota : le délai d’instruction est de deux mois à la réception d’un dossier complet.

Déclaration de la présence de termites ou insectes xylophages dans un logement ou un immeuble :

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

Le témoin a conscience de ce danger

Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats…

Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.

Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

Dans tous les cas, un récépissé vous est transmis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

La non-assistance à personne en danger est un délit.

La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

Sanctions pénales

Peine principale

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

Droit de vote

Droit d’éligibilité

Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

Peines principales

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

Droit de vote

Droit d’éligibilité

Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

Sanctions civiles

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

Violence – Atteinte à l’intégrité

- Code pénal : article 223-6

Peine pour non-assistance à personne en danger - Code civil : articles 1240 à 1244

Responsabilité civile - Code pénal : articles 226-13 à 226-14

Secret professionnel

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

Le témoin a conscience de ce danger

Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats…

Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.

Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

Dans tous les cas, un récépissé vous est transmis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

La non-assistance à personne en danger est un délit.

La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

Sanctions pénales

Peine principale

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

Droit de vote

Droit d’éligibilité

Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

Peines principales

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

Droit de vote

Droit d’éligibilité

Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

Sanctions civiles

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

Violence – Atteinte à l’intégrité

- Code pénal : article 223-6

Peine pour non-assistance à personne en danger - Code civil : articles 1240 à 1244

Responsabilité civile - Code pénal : articles 226-13 à 226-14

Secret professionnel