Weather temperature

Des siècles d'histoire ! : Cuers : Des siècles d’histoire…

Publié le – Mis à jour le

Actualité

80 ans de la libération de Cuers

À l’occasion de l’anniversaire de la libération de Cuers, le 17 août 1944, l’archiviste de la commune a collecté un ensemble de documents d’époque (référencés et numérotés de 1 à 25 dans la marge de droite) qui retracent la vie des Cuersois et plus largement en Provence pendant la deuxième Guerre Mondiale : “Chroniques de 39 à 45“.

La libération de Cuers a été précédée par le débarquement, le 15 août 1944.

… un patrimoine exceptionnel !

L’HISTOIRE DE CUERS COMMENCE DÈS LA PRÉHISTOIRE (17 000 AEC)

La plus ancienne trace de l’homme découverte sur le territoire de notre région remonte au paléolithique (l’âge de la pierre taillée) inférieur (17 000 AEC). Les découvertes d’aiguilles en os percées, de haches de pierres taillées, polies, de grattoirs attestent de cette présence. Mais bien avant cela, des ossements retrouvés sur le site de la carrière du Puy, attestent de la présence d’animaux il y a plus de 400 000 ans !

L’ÂGE DES MÉTAUX (2500-1900 AEC)

Cette époque témoigne d’une société organisée avec des rites et croyances : tumulus (amas au-dessus d’une sépulture) située sur le dolmen des Antiquailles, haches et poignards datant de l’âge du bronze ancien (2500-1500 av J.C), pointes de flèches de l’âge de bronze (1600-1000 av J.C).

Les Ligures venant d’Italie s’installent dans le sud et laissent sur notre commune les premiers oppida (camps fortifiés) qui seront suivis par de nombreux autres à l’époque gallo-romaine.

Notons les trois plus importants (superficie, richesse des vestiges) : l’oppidum (village ou camp fortifié) de La Bouisse fait partie d’un ensemble défensif romain composé des oppida du Castellas (Castrum de Coris ou Cores, le Cuers actuel), d’Aurélien et du Saint Pilon (barres de Cuers, 705 m) qui serait un poste de guet.

A signaler aussi l’oppidum du Pilon du St-Clément (Barres de Cuers : 705 mètres) qui serait le poste de guet.

Les trouvailles : murs, fragments de meubles, petits vases à parfum, fragments de doliums, de tugulaes, restes d’enceintes, tessons, monnaies massaliotes, romaine. Ces objets démontrent qu’un habitat gallo-romain assez important s’est maintenu plusieurs siècles sur le quartier de la Foux.

A partir du IVème siècle , les Wisigoths occupent la région et entourent Cuers d’une forte muraille (le château).

Au VIIIème siècle. Pour échapper aux invasions Sarrasines et aux pillages, les habitants se réfugient dans les bois et les campagnes. C’est ainsi que se créèrent, vers 758, les hameaux de Valcros et de Salleta (St-Laurent). A l’époque mérovingienne, Cuers fait partie du comté de Fréjus.

Vers 973. Pour avoir combattu et expulsé les Sarrasins, le comte Guillaume II de Marseille reçoit en récompense un important territoire qui comprend, entre autre, le village de Cuers. Ce comte rassemble la population, fait construire un château (sur la butte où se dresse Notre Dame de Santé), des fortifications et une église. Le château et les remparts furent détruit pendant les guerres de religion.

En 1032 : AICARD Vicomte de Marseille, seigneur de Cuers donne des terres aux moines de St-Victor de Marseille.

En 1265 : Le mariage de Guillaume GERAUD de Glandeves (seigneur de Glandevès, d’Entrevaux, de Montblanc, de Chateauneuf-Val-Saint-Donat, de Vieilleville et de Thorame) avec Béatrice de Marseille (Béatrice d’Agoult, dame de Cuers) fait passer Cuers sous la tutelle des seigneurs de GLANDEVES.

En 1299 : Une première transaction établit les prétentions du seigneur sur la communauté (représentée par deux syndics).

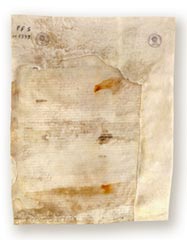

En 1339 : La première transaction n’ayant pas été respectée par les gens du château, les Cuersois obtiennent une deuxième transaction (cette transaction se trouve écrite sur un parchemin que l’on possède encore aujourd’hui).

Ce sont 9 feuillets de parchemin qui, cousus bout à bout, forment dans leur ensemble une longueur de 11,40 mètres. Ce parchemin reste le plus ancien manuscrit de la commune. Cette transaction passée entre Isnard de GLANDEVES, seigneur de Cuers et les habitants maintenait dans la limite du droit et de la justice les prétentions des seigneurs. Les clauses de cet acte devaient être un rempart pour garantir dans l’avenir les personnes et les biens du village. Les privilèges accordés à la communauté et appliqués pendant trois siècles font de ce document une pièce unique.

En 1373 : Un noble Cuersois Jean de GANTES (1328-1389) s’illustre comme brillant capitaine de la reine Jeanne en chassant avec l’aide des Cuersois les Tuschins qui avaient assiégé le Castrum de Coreis. La plaine des Trémourèdes (au sud de CUERS) fut le théâtre de cette sanglante bataille.

A la fin du XIVème siècle des portes furent construites pour fermer la ville, l’une d’elles a subsisté « rue Nationale ».

Les Cuersois ? Des « manjes saomes »

En 1383 Cuers est assiégé par les toulonnais fidèles à Charles de Duras (duc de Durazzo , roi de Naples, de Croatie, de Serbie… comte de Provence) ennemi de la Reine Jeanne. Ce siège dure 15 jours et les Cuersois affamés, sont contraints de manger la viande d’ânesse, ce qui leur vaut le surnom de « manjes saomes » (mangeurs d’ânes). La ville sera libérée par les alliés d’Isnard de Glandeves (surnommé « le Grand », lieutenant général en Provence en 1394) seigneur de Cuers.

En 1391 les Cuersois combattent pour la Reine Marie-Jeanne (sœur de la Reine Jeanne décédée) qui veut mettre fin aux divisions en Provence. Le 7 février la laboure des Cuersois conduit la reine à faire donation de territoires et octroie des privilèges au village et à ses habitants. Ces faveurs qui récompensent le sacrifice et la fidélité des Cuersois irritent les habitants des bourgs voisins, jaloux des largesses de la reine envers eux ; ce qui leur a valu le surnom de « bâtards de la Reine Jeanne ». Ce privilège confirmé au XVIème siècle par Henri IV fut maintenu jusqu’au XIXème siècle.

Du XIème au XVème siècle le nom de la cité n’est pas fixé et c’est ainsi que l’on rencontre Corios, Coria, Coriis, Cueriis, Coréis, Coreis, Correis.

Fin du XVIème siècle : Les guerres de Religion entre Carcistes et Razats

En 1576, le Roi signe un édit qui déchaîne la colère des catholiques parce qu’il donne aux huguenots le droit de pratiquer leur religion et même de posséder quelques places fortes. Ce fut le signal de nouveaux troubles en Provence, qui fut meurtrie, en 1578 et 1579, par une guerre à mort entre les deux partis : les Carcistes et les Razats. Les Carcistes étaient les catholiques enragés, qui avaient à leur tête, le Comte de Carcès, grand Sénéchal de Provence, les Razats, parmi lesquels se trouvaient des protestants et beaucoup de catholiques modérés, étaient ainsi appelés – les uns disent parce qu’ils n’avaient pas de barbe, les autres parce qu’on les avait persécutés, pillés, rasés – et certains croient que leur nom venait de leur chef, le Gouverneur de Provence, qui était le Maréchal de Retz. Deux années de suite, la Provence fut ravagée, pillée, ensanglantée par les uns et les autres. Dans certains endroits, ce fut une sorte de jacquerie, de révolte des paysans contre leur seigneur. C’est ainsi que les habitants de Callas assassinèrent leur seigneur qui avait 80 ans, tuèrent ses deux fils et brûlèrent son château. Celui des Forbin, à Solliès fut démantelé, ceux de Sainte-Maxime, de Bauduen, de Pierrefeu furent livrés aux flammes. Tous ces incendiaires étaient des Razats.

Ce fût aussi le cas à Cuers alors occupé par les Carcistes dirigés par Hubert de Garde, seigneur de Vins, bien placé pour recevoir des renforts en vue de lancer des attaques sur Toulon, alors fief des Razats. Les Cuersois prêtent main forte au capitaine Boyer, d’Ollioules, et à sa troupe. La jacquerie du Jeudi Saint confirme le soutien des Cuersois aux Razats. Le village pourtant fortifié est pris facilement, aussitôt, les habitants achètent des armes pour éviter le retour des Carcistes.

Le XVIIème siècle est marqué par des épidémies de peste (1621, 1640, 1664), des délibérés sont établis concernant les barricades, des billets de santé pour entrer ou sortir du bourg. En 1664, la peste sévira d’octobre à janvier; dès le début de l’épidémie, la communauté installe une infirmerie pour les pestiférés à la bastide de Charles Nouary. C’est depuis cette époque que le quartier où se trouve cette bastide (à la jonction des RD 14 et 12 en direction de Pierrefeu) se nomme l’Infirmerie (lieu dit).

En août 1689 les désordres à l’assemblée générale de la communauté. Le Viguier (juge qui rendait la justice au nom d’un comte ou du roi) est chassé de la ville. Une délégation demande à l’intendant de Toulon d’accorder à la commune des inhibitions contre les entrepreneurs qui avaient coupé les arbres des places.

XVIIIème siècle : Ville étape des gens de guerre, ville occupée, ville combattante

En 1707 les troupes ennemies du Duc de Savoie causent de nombreux dommages dans le village. Des maisons sont incendiées, les habitants s’enfuient dans les bois. Chapelles et églises sont pillées (dont le vol du calice à Sainte-Christine). Pour surmonter la grande détresse et enrayer la misère subie par l’occupation de l’ennemi, les Cuersois adressent au Parlement d’Aix, une demande de remise d’impôts, et d’obligations.

En 1720 la peste exerce à nouveau des ravages en Provence. Les mesures préventives exceptionnelles prises par des Cuersois ont été bénéfiques, aucun décès ne sera signalé durant cette grave épidémie.

Les Cuersois ? Des « brulos frémes »

Le 29 mai 1779, une femme ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, parcourt le village, lance des imprécations à M. Hugues qui, une heure plus tard est frappé d’apoplexie. Les habitants s’emparent de cette diablesse et la brûlent comme sorcière. Depuis ce jour, les Cuersois se virent attribuer le surnom de « brulos frémes » (brûle-femme).

Cuers sous la Révolution

En 1790 Cuers devient Chef-lieu du district pour l’administration des municipalités et du tribunal du district de la justice.

En 1792 alors que le partie est en danger, la communauté achète des fusils mais les femmes refusent de livrer les cloches pour la fabrication de monnaie. Les années suivantes voient la réquisition de Cuers pour la fabrication de chaussures, le don du conseil de tous les objets en or et en argent pour aider les volontaires de l’armée de la République. Dans un même temps, les Cuersois décident de faire disparaître toute trace de la royauté ou de la féodalité.

En 1793 établissement du bureau de Poste. Mais cette période d’instabilité politique est surtout marquée par les pillages des maisons du village par des brigands armés .

En 1815 la fin de l’Empire est marquée par le passage sur notre territoire des troupes anglaises et autrichiennes.

En 1818 le cimetière situé à l’actuelle place de la Convention est transféré sur son site actuel.

En 1821 Solliès-Pont demande sa scission du canton de Cuers.

En 1825 Découverte archéologique dans le jardin de M. Casimir Aurran. Il s’agit de monnaies romaines.

En 1835 : Une épidémie de choléra sévit dans la région, des fonds sont votés pour recourir les indigents.

Sur les hauteurs de Cuers, Notre Dame de Santé qui domine le village, construite en 1876 sur les ruines de l’ancien château, à la suite d’une épidémie de choléra qui épargna Cuers.

Cuers et la résistance républicaine varoise au coup d’Etat de 1851. Un épisode majeur de notre histoire

Février 1848 marque la naissance de la Seconde République et avec elle le suffrage universel… masculin uniquement ! C’est un bouleversement pour la France qui passe de 240.000 électeurs en 1847 à plus de 9 millions en 1848. Mais par manque d’éducation politique l’électorat populaire fait confiance aux notables conservateurs aux élections législatives et à Louis Napoléon Bonaparte à la présidentielle. Des gouvernants bien opposés aux intérêts populaires, qui à peine au pouvoir, noyaient dans le sang le mouvement ouvrier des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon…

Un jeune parti de gauche, la « Montagne rouge », entreprit de gagner la conscience populaire, autour des grands idéaux de 1789 « Liberté, Égalité, Fraternité », et un programme garantissant aux paysans, aux artisans, aux ouvriers, le droit à la propriété, à la sécurité, à l’instruction et au bien-être.

Le Var, et le Var rural en particulier, fut un des bastions de cette reconquête. Déjà dans 4 départements Louis-Napoléon n’arrivât pas en tête lors de l’élection présidentielle. A Cuers il ne recueillait que 61 voix contre 251 pour le candidat modéré Cavaignac et surtout 292 au candidat de la démocratie socialiste Ledru-Rollin. Une tendance confirmée par l’élection du démocrate socialiste le docteur Roubaud aux municipales de l’époque, grâce aux soutiens des journaliers, des paysans propriétaires comme l’agriculteur Mourre, le père de Mourre le pacifique, dont les revenus avaient permis l’accès au petit nombre de Cuersois votant pour les élections municipales. Une opposition municipale de quarterons royalistes légitimistes regroupés autour de la très riche famille Aurran et des notables conservateurs dont le Cercle de l’Union se réunissent au café Siméon.

En 1850 le préfet révoque le Maire Roubaud et met en place une commission provisoire. Une majorité des électeurs rallia le camp de la démocratie socialiste, et ce malgré une très dure répression préfectorale et gouvernementale. Il en alla de même dans une trentaine de départements, méridionaux pour la plupart. Désormais, dans cette dynamique, la victoire de la démocratie socialiste apparaissait possible aux élections législatives de 1852. Cependant pour empêcher cette victoire, le gouvernement bâillonne la presse, muselle les chambrées et autres lieux de réunion, et surtout réduit considérablement le suffrage universel et donc le nombre de votants notamment les plus pauvres. Les opposants au régime se réunissent de façon clandestine afin de continuer la propagande, l’action, et de se préparer à riposter à un coup de force. La « Montagne rouge » tissa ainsi un véritable réseau de sociétés secrètes dans les localités varoises. A Cuers un jeune cultivateur d’extraction populaire mais instruit, Marius Mourre, en fut une des chevilles ouvrières.

Le 4 et 5 décembre 1851 : l’insurrection est en marche. Les soldats tirent sur le jeune Paul Panisse et le traînent devant la mairie ; celui-ci succombe quelques heures plus tard à l’hospice. Suite à cet événement, le mouvement se développe. Les Cuersois se rassemblent dans les « chambrées » pour faire la politique et parler du célèbre Cuersois Benjamin FLOTTE qui, à Paris, luttait au côté d’Auguste Blanqui pour la République. Après plusieurs années d’emprisonnement, il reviendra sur le devant de la scène dans les années 1870, continuant son combat pour établir la République. Cependant à Cuers, le 6 décembre 1851 , une rafle met fin à l’insurrection. Dans la rue Queirade, des militaires criblent de balles le jeune Siméon Panisse âgé de 18 ans qui tenait à s’enfuir. De nombreux Cuersois républicains seront arrêtés et déportés comme Marius MOURRE mort au bagne en 1858.

Une vingtaine de départements se soulevèrent alors les armes à la main, et le Var fut un des bastions de cette résistance républicaine. La colonne des insurgés fut dispersée à Aups et la répression fut impitoyable.

En 1877 Cuers reçoit Auguste Blanqui, un grand accueil lui est réservé. La réunion donnée au théâtre, organisée en son honneur regroupe les citoyens et les délégations de la région. On vient applaudir le martyr de la liberté. En 1903, la rue fontaine d’Hugues deviendra la rue Panisson.

En 1883 : Création d’une compagnie de sapeurs pompiers.

En 1893 : Dénomination de la place François Bernard en hommage au Maire de Cuers Conseillé Général du Var de 1881 à 1893. Au cours de ce siècle, on peut noter la plantation de deux arbres (micocouliers) dont un subsiste à Valcros, l’inauguration d’une statue de Marianne sur une fontaine, la réalisation des abattoirs, du chemin de fer et de la gare, l’édification complète du groupe scolaire ainsi que la construction de nombreuses fontaines.

Le XXème siècle est marqué par les deux guerres mondiales. Devant le nombre important de Cuersois victimes de la première guerre mondiale (1914-1918), le Maire François BRUN inaugure le 1er novembre 1916 le premier monument aux morts.

Le 15 novembre 1914, le maire François Brun propose d’élever aux enfants de Cuers tombés au champ d’honneur un modeste mausolée. Il s’agit du deuxième plus ancien monument aux morts varois pour la guerre 14-18.

Le bilan est lourd, on décide de perpétuer le souvenir des quatre frères BERNARD tombés au champ d’honneur : une rue porte leur nom en 1935.

Les 4 frères Bernard

Devant le nombre important de Cuersois victimes de la première guerre mondiale (1914-1918), le Maire François BRUN inaugure le 1er novembre 1916 le premier monument aux morts. Un autre événement va symboliser cet engagement et honorer la mémoire des soldats Cuersois morts ou blessés aux combats… Bien avant la célèbre histoire de frères Ryan, Cuers a vu quatre de ces fils mourir aux combats lors de la première guerre mondiale. Paul, Victor, Joseph et Émile Bernard. Quatre fils, quatre frères, tous Cuersois, font encore résonner la Grande Guerre dans les rues de Cuers. En effet, pour leur rendre hommage, lors du Conseil Municipal du 26 août 1935, le Dr Eugène PRAT-FLOTTES, Maire de Cuers à l’époque s’adresse aux élus et considère qu’il est indispensable de perpétuer la mémoire de ces quatre frères. Il est décidé que le nom de « rue des 4 frères BERNARD » sera donné à la partie de « rue de l’égalité » à l’époque, comprise entre la place du Général de Gaulle et l’intersection de l’impasse de l’égalité.

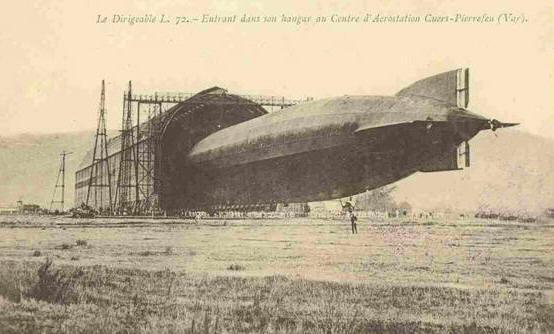

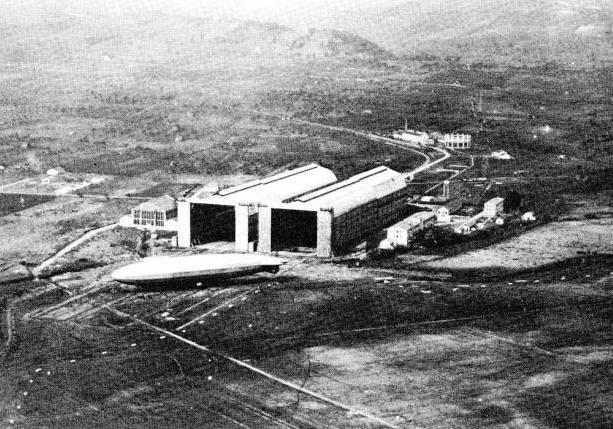

Cette guerre conduira les autorités gouvernementales à implanter en 1918-1919, dans la plaine de Cuers – Pierrefeu, la B.A.N (Base aéronautique de Cuers). Le « Dixmude », dirigeable, disparu en 1923, y sera basé. Suivra la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) aussi meurtrière que la première.

Dixmude :

Longueur 226,50 m – largeur, 24 m – hauteur: 28 m.

Propulsion : 6 moteurs Maybach de 260 ch chacun.

Volume total : 68 500 m3 d’hydrogène.

Enveloppe : toile de coton vernie, tendue sur une carcasse en poutrelles de duralumin.

Quatre nacelles portant les moteurs : une à l’avant pour le pilotage, deux latérales et une à l’arrière

Équipage : 5 de l’état-major, 10 arrimeurs, 24 mécaniciens et radios soit un total de 39 hommes ; 6 places de passagers disponibles.

Performances : masse à vide de 30 t ; masse maximale de 80 t ; masse normale de 56 t permettant d’emporter 10 t d’eau et 16 t d’essence ; rayon d’action avec 24 t d’essence et les 6 moteurs à 1 000 tr/min de 10 000 km à 77 km/h ; autonomie de 144 h à vitesse de croisière sur 4 moteurs et 36 t d’essence ; altitude maximale de 6 000 m ; taux de montée moyen de 7 m/s.

Mise en œuvre au sol : 250 hommes selon les conditions météo.

CUERS EST LE BERCEAU D’HOMMES CÉLÈBRES ET COURAGEUX

Jean de Gantès libérateur du siège des Tuschins au XIVème siècle puis, Paul Panisse, Benjamin Flotte et Marius-Désiré Mourre qui luttèrent au XIXème siècle pour la République, lors de l’insurrection de 1851 et de nombreux autres.

LE PATRIMOINE HISTORIQUE

Riche en histoire, Cuers comporte des restes de fortifications, des porches, des chapelles… au travers de la vieille ville.

- La place de la Convention

- La mairie – immeuble Pessonneaux

- Notre-Dame de l’Assomption et ses orgues classées Monuments Historiques (1668)

À ce patrimoine historique s’ajoute un patrimoine naturel.

Le village avait, dans le passé, une production très variée : culture de céréales, tabac, pommes de terre, chanvre, lin, élevage de moutons, chèvres, vaches, béliers, taureaux, vers à soie et apiculture avec les ruches. Aujourd’hui, Cuers conserve ses activités agricoles qui occupent encore une large place dans le domaine de la vigne et des oliviers, tout en participant à l’évolution naturelle de la société.